【ゆとりの森自然情報:2022年10月】

こんにちは!園地スタッフです。

軽スポーツ広場の木の又に、マテバシイのドングリが沢山詰まっていました。

今年はドングリが豊作で、マテバシイの木の下で待っていると、

ぽとりぽとりとドングリが落ちてくる程です。

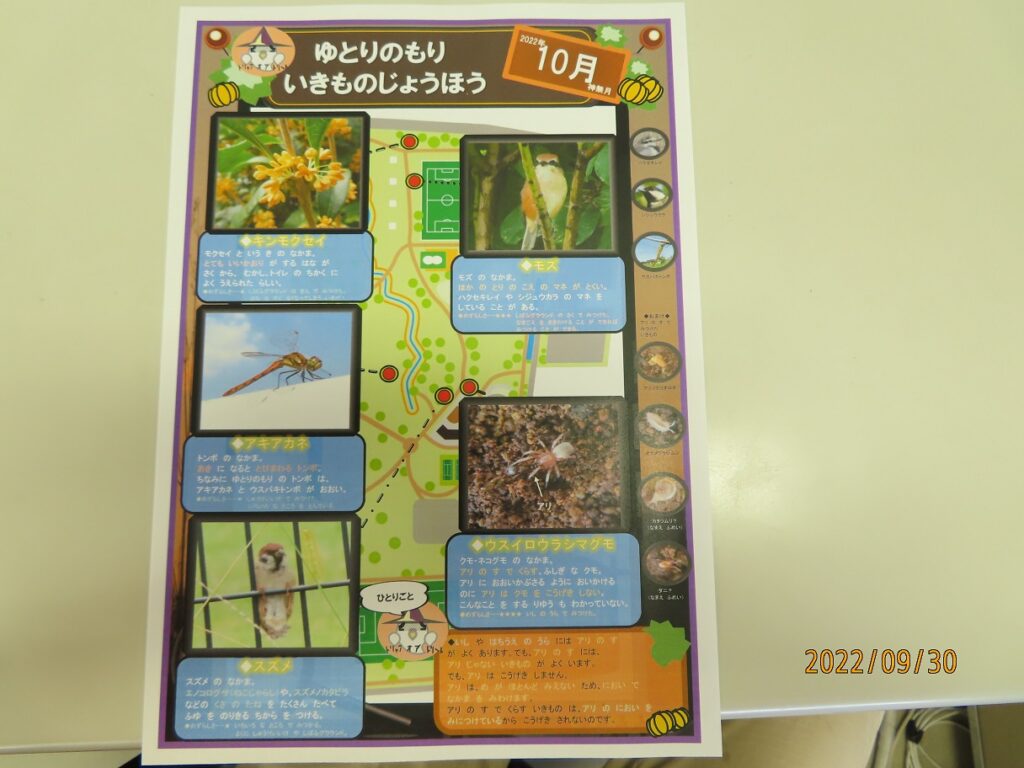

さて、今月も「ゆとりの森自然情報」を更新しました!

ゆとりの森自然情報は、公園内で見つけた生き物を紹介する掲示板です。

仲良しプラザ入ってすぐ正面にあります。

過ごしやすい気候だからか、見つけた生き物の数が多めです。

ほとんど虫です。

9月下旬~10月初旬の花といえばキンモクセイ!

例のいい香りで秋を告げます。

しかし散るのも早い。この記事を書いている時点ですでに散っています。

それでいいのか自然情報!

エノコログサ(ねこじゃらし)も、道端で穂を揺らしています。

エノコログサは、雑穀飯の中に入っている粟(アワ)のご先祖らしく、

スズメやカワラヒワがよく食べています。

デリシャス。種がくちばしについていますね。

けんすいみたいなポーズの奴もいました。

あっ、お尻丸出し!

今月もモズがいました。

木の上やフェンスの上で声を上げ、高らかになわばりを宣言します。

そんな鳴き声も、私からすれば「写真撮れ」とアピールしているようなものです。

しかし近づくとどこかへ飛んでいきます。ソーシャルディスタンス広め。

看板を見上げると、アキアカネが休んでいました。

9月ごろまで、ゆとりの森を飛んでいたトンボは、

このウスバキトンボでしたが、いつのまにやらアキアカネになっていました。

私はずっと、ウスバキトンボとアキアカネが、ある時期で入れ替わっている事に

気づいていませんでした。

どちらも同じ期間、ゆとりの森にいると思っていました。

再びアキアカネ。

ちょっとした発見でしたが、面白い発見だと思いました。

そんな事を考えているとは知らない様子で、アキアカネは涼しい顔でした。

こんなものも見つけました。カラスウリです。

緑色のものから

きれいなニンジン色まで、収集意欲をそそります。

宮沢賢治の「銀河鉄道の夜」には、このカラスウリをくりぬいたランタンが

出てきます。ちょっと作ってみたくなってきた。

持ち運びできる「自然チラシ」も出来上がりました。

モズは、混雑する休日でも鳴き声を頼りに探せば、けっこう見つかります。

よかったら、散歩がてら見ていってくださいませ!

◆ここからはおまけです。

クモが出たりしますので、苦手な方はここまでで大丈夫です。

園内のソメイヨシノに、部分的な枯れ枝が出ることがあります。

その枝には、必ずと言っていいほど穴が開いています。

やたらきれいな穴です。これがマシンガンで撃たれたように沢山開いています。

この穴をあけた犯人がずっと分からず、長年の疑問でした。

しかし、この枝をボキッと折ってみたところ・・・

何か出てきました。調べてみると、

タカオマルクチカクシゾウムシというゾウムシの一種だとわかりました。

穴の内部には木くずが溜まっていたため、このタカオマルクチカクシゾウムシは、

ソメイヨシノの枯れ枝を餌にして育つのかもしれません。

穴あき枝の長年の疑問が解けそうです。

しかし、タカオマルクチカクシゾウムシ・・・長い名前だ。すぐ忘れそう。

別の場所では、やたら針の長いハチを見つけました。

クロマルズヒメバチという、これまた聞いたことのないハチでした。

そんなやばい針で刺されたら指貫通しちゃうひいいいいい!

・・・なんてことはなく、これは木の中にいる虫に卵を産み付けるために

長くなった産卵管なのだそうです。

それはいいのだが、こいつ、どうやって木の中の虫を探り当てるんだ??

何を思ったのか、石の下に広がるアリの巣にも目を向けました。

石をひっくり返すと、アリだけではなくほかの生き物もいます。

中央に見えるのはアリヅカコオロギの一種。詳しい種類までは分かりません。

アリの巣の中で暮らして、食べ残しやアリの幼虫を食べるそうです。

アリの巣で暮らす生き物は、仲間の匂いを真似ているため

気づかれることはないそうです。

しかし、幼虫を食べるのに気づかないのか。警備ザルじゃありませんか。

上の写真にもちょろっと写っているクモは、ウスイロウラシマグモです。

アリの巣で暮らすおかしなクモで、網も張りません。

写真のように、アリに覆いかぶさって嫌がらせっぽい事を繰り返していました。

アリは迷惑そうに身をかがめますが、反撃しません。なぜだ。

この覆いかぶさる行動の意味は、分かりませんでした。

動画も置いておきます。

容量が非常に重いですが、その奇妙な姿を捉えています。

ちなみに、ウスイロウラシマグモは、

宿主の幼虫やサナギを襲って食べるそうです。

それでも家主からのお咎めはなし。いいのか!?

他にも、小さなカタツムリ(名前不明)がいたり、アリの巣は思ったより

面白いなあと思ったのでした。

少し前に咲いていたヒガンバナを添えて、今回の記事はここまでになります。

読んでくださり、ありがとうございます!